小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、日本の怪談文化を世界に広めた作家として知られています。

彼の代表作『怪談』は、日本の伝統的な幽霊や妖怪に関する物語を収録し、今もなお多くの読者に愛されています。

しかし、なぜ八雲は怪談にこれほどまでに魅了されたのでしょうか?

その背景には、彼自身の人生や日本との出会いが深く関係しています。

幼少期からの怪奇な世界への興味

八雲は1850年、ギリシャのレフカダ島で生まれました。

幼いころから異文化に囲まれ、ギリシャ神話やアイルランドの民間伝承に触れて育ちました。

彼の母親はギリシャ人であり、彼女が語る神秘的な物語に耳を傾けることが多かったと言われています。

また、八雲は13歳のときに事故で左目を失い、その影響で彼の視界は常に不完全なものとなりました。

この体験が彼の感受性を研ぎ澄ませ、目に見えない世界への関心を高めたのではないかとも考えられています。

アメリカ時代の影響

19歳でアメリカへ渡った八雲は、ニューオーリンズでジャーナリストとして働きました。

この街は多様な文化が交錯する場所であり、彼は黒人霊歌やヴードゥー信仰といった独特な文化に触れました。

特に、死者の魂を信じるヴードゥー教の影響は、日本の幽霊話との共通点を見出すきっかけになったのではないかと考えられます。

また、ニューオーリンズにはフランスやスペインの文化が根付いており、彼は異文化が融合する独特の雰囲気を体験しました。

このような背景から、彼は超自然的な現象や死後の世界に対する興味を一層深めていきました。

日本での怪談との出会い

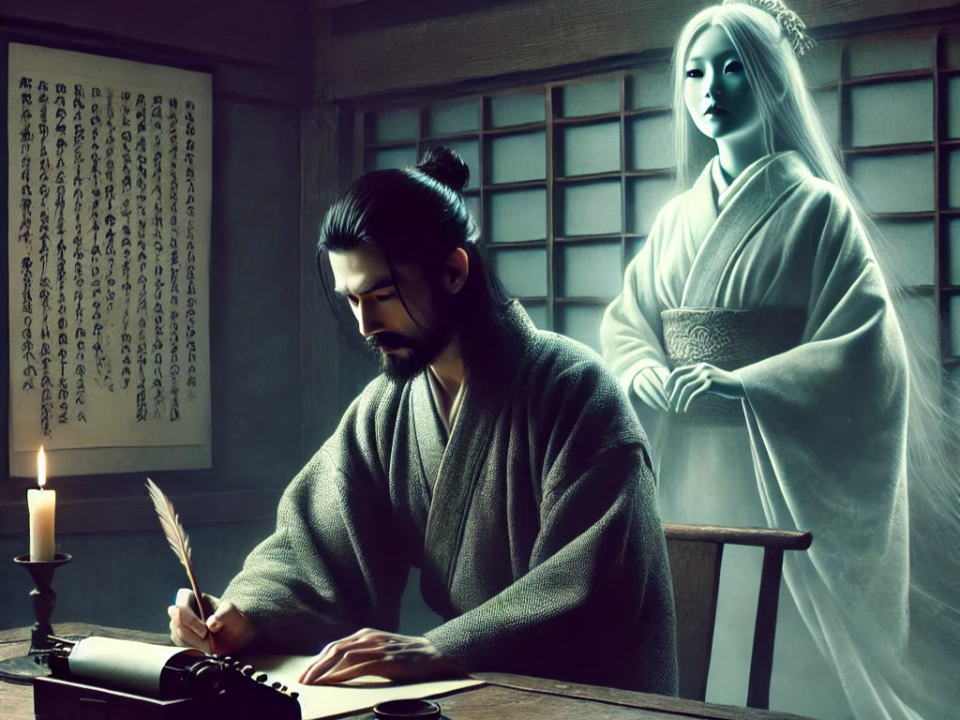

1890年に来日した八雲は、日本の文化に強く惹かれ、特に民間伝承や怪談に関心を持つようになります。

彼の妻・小泉セツは、日本の昔話や幽霊譚を語り聞かせ、それが彼の創作の源となりました。

また、八雲が住んだ島根県松江市は、古くから幽霊や妖怪にまつわる伝説が数多く残る場所でした。

松江城や宍道湖のほとりには、幽霊の目撃談が伝わっており、彼はそれらを熱心に収集し、西洋の読者に向けて紹介することを決意します。

怪談を通じて日本文化を伝える

八雲にとって、怪談は単なる怖い話ではなく、日本人の死生観や精神性を表現する重要な要素でした。

彼は、西洋の読者に向けて、日本の怪談が持つ「静けさ」や「余韻」といった特徴を伝えようとしました。

西洋の怪談は、恐怖のクライマックスがはっきりしているのに対し、日本の怪談は曖昧で、聞いた後も不思議な余韻が残るものが多いと彼は指摘しています。

こうした違いを理解し、日本の怪談が持つ独特の魅力を文章に落とし込んだのです。

『怪談』の出版とその影響

1904年、八雲は代表作『怪談』を出版します。この作品には、「耳なし芳一」や「雪女」など、日本の有名な怪談が収録されており、八雲の筆によって西洋の読者にも広く知られることとなりました。

この本の出版後、八雲の名は世界中に知られるようになり、日本の民間伝承が国際的に評価されるきっかけとなりました。

彼の作品は後に映画や舞台にもなり、日本文化の重要な一部として現在も語り継がれています。

まとめ

小泉八雲は、幼少期からの神秘的な体験や異文化での生活を通じて、超自然的なものに強い関心を持つようになりました。

日本に来てからは、妻・セツの影響や松江の伝承をもとに、日本の怪談を世界に紹介するという大きな役割を果たしました。

彼の作品を通じて、日本の幽霊や妖怪の世界観は、今なお世界中の読者を魅了し続けています。

八雲が見た日本の怪談文化は、単なる恐怖話ではなく、日本人の精神性や価値観を反映した深遠な物語として、今後も語り継がれていくことでしょう。

参考サイト

https://www.hearn-museum-matsue.jp/ (小泉八雲記念館)

https://www.kankou-matsue.jp/ (松江市観光公式サイト)

https://www.jnto.go.jp/ (日本政府観光局)